絵画について考える

堂本右美の新作に寄せて

絵画の中の空間とは何か。堂本右美をアトリエに尋ね最新作を観たことで改めてこのことを考える機会を得た。

堂本の絵画には矩形のキャンバスという物理的制限を超越した空間がある。その空間はそこに「在る」のだが、触れる空間としては存在しない。それは私たちの意識の中にあるのであって、キャンバスの表面の絵の具はその空間を示唆するのみだ。もともと絵画には二面性がある。絵の具という物質と、その物質が描き出す空間という非物質的な側面である。

イヴ・クラインにとって青一色に塗られたキャンバスは絵画ではなかった。それは非物質的な空間の場だった。(イヴ・クラインが若い時に傾倒した薔薇十字では青は神を象徴する)視覚的に感知されえない「絵画感性」が重要なのであり、その後イヴ・クラインの展覧会からは青いキャンバス自体が消失し、展示室には見ることのできない絵画感性のみが充満するということになった。つまり何も展示されるものがなくなった、ということだ。

イヴ・クラインは絵画における非物質性を追求したあまり絵画を描くことができなくなってしまった。しかし幸い東アジアにはその解決法があった。

中国明末の文人董其昌は『画禅室随筆』のなかで5世紀末の南斉の謝赫があげた「気韻生動」に言及している。「気韻生動」は「伝神写照」、不可視の「神」を「照」つまり可視化することである。(若藤正芳「気韻生動について」)中国には絵画は不可視のものを可視化すること、という考えがあったのだ。墨という物質が非物質を視覚化するルールを作り上げていた。

董其昌が日本でもてはやされる以前から「気韻生動」の考えは日本に伝わっていたかもしれない。しかし日本の絵画を概観すれば、絵画は不可視のものを可視化するという考えは、絵画が現実世界の模倣ではないということの了解として絵画は絵画自体が自立した存在である、という方面に重点が映り、江戸時代の文人画家を除けば、狩野派にしても浮世絵にしても不可視の世界とは遠ざかっていたように思われる。

それを伝えていたのは書ではなかったか。具体派の創始者吉原治良は新しい絵画の可能性を求めて若いアーティストたちと南天棒の書を見に行ったという。彼らの関心事はいかにして物質に語らせるか、ということであったが、それは物質という可視物に不可視の神を宿らせることだった。

不可視の神は20世紀美術史的に言い換えればマルセル・デュシャンの「コンセプト」である。イヴ・クラインはコンセプトを支える物質として人体に到達した時点で世を去ってしまったのは残念である。ただし弟子筋のBenが「書」に走ったのは象徴的ではないだろうか。具体のアーティストたちがコンセプトを支える物質的方法を見つけることができたのは書を通じて生き残っていた「気韻生動」の遠い記憶があったかもしれない。

こうした妄想をかきたてられたのは堂本右美のアトリエで見た新作の絵の筆のストロークの跡を見て「書のようだ」と思ったことによる。

さて絵のなかの空間について言えば、それは言語空間と類似しているのではないかと思う。言語空間とは非物質的で触ることができない空間だ。しかしそれはそこに「在る」。言語空間は人間の意識がつくった空間で、かなり複雑な意識の作業によって創られ維持されている。概念化作業の結果人間は言語を獲得し野生状態から脱することができた。

絵もまた概念化作業なくしては生まれない。原初のそれは骨に刻まれた線であり、土器に描かれた文様だった。一本の線が偶然の傷ではなくなんらかの意味を持った線として、つまり絵として成立するには高度な概念化作業が必要だったはずだ。絵の成立は言語と同じく人間が野生状態から脱したことの証でもあった。

絵画空間とは、その初めから高度な概念化の結果生まれたもののであり、非物質的であることはこうした経緯から言えば当然のことである。ただしどの画家も堂本右美のようにこうしたことを念頭において制作しているわけではない。

堂本右美の空間について言えば、画中に広がる広大な空間を前景が強調し、前景は前にせり出す一方、空間全体は無限に膨張する。それは背景と前景という関係ではなく、広大な空間に漂う感覚である。広大な空間は先に述べた言語空間のように終わりもなく始めもない。人間が意識のなかで共有する膨大な空間なのだ。いやそれは神の領域の空間であり、人間はただそこを漂流しているだけなのかもしれない。

清水敏男(学習院女子大学)

Yuumi Domoto

Kanashi-11

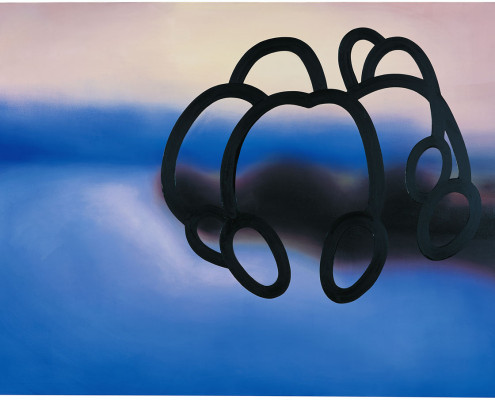

A clear, brilliant blue fills the foreground and spreads into the background. This expanse of color extends to the horizon, leading our eyes to the space above, which overflows with light. The background is suggestive of a calm sea and a vast, open sky, a tranquil space where all sound has faded away. It has a cool, refreshing atmosphere that somehow transcends reality. Yuumi Domoto is an artist with a special capacity for creating vast spaces by skillfully arranging subtly nuanced colors. The background of this picture is an eloquent testimony to her remarkable sense of color.

But there is more to the painting – the configuration of thick, black lines in the right foreground curving into a group of egg-like forms. The artist points out that this image, which at first appears to be an abstract pattern, was inspired by a bunch of tulips in a vase drooping under their own weight. After hearing this, one can discern an image of flowers reduced to their most essential forms – flowers and stems – but there are no visible traces of the brilliant colors and sensuality characteristic of tulips. A group of black flowers with everything extraneous removed floats nakedly in space. But even though the colors and smells are gone, the quietly bending flowers come together in an overall form in which everything is firmly connected, and this form confronts the viewer with a strong sense of presence. This effect is produced by the bold but playful drawing, the effectively controlled brushwork used to execute the thick, black lines.

Domoto’s paintings are often composed of freely undulating lines placed against bright, expansive areas of color. In this work, the thick, black lines have an exquisite, concentrated force, and the flower forms they create project a mysterious, fascinating sense of unknown life. Looking at the weakened flowers in the vase with drooping heads, the viewer is filled with a sense of mourning for the gorgeousness and brilliance that will eventually be lost and prayerful expectations for the beginning of a new journey of life. This painting is an elegy to earthly flowers and at the same time a homage to heavenly flowers that transcend reality. It evokes an essentially lyrical, poetical world. The ocean stretching out into the background and the sky filled with light create this poetic effect with pure, fresh sensations that eliminate any complexity. The world created here is endlessly pure and plaintively beautiful. The title, which means sadness or melancholy, reflects this quality.

Domoto Yuumi

1960 Born in Paris.

Graduated in painting from Tama Art University in Japan and the Cooper Union School of Art in New York.

1995 Received the VOCA Encouragement Prize

1999 Received the VOCA Encouragement Prize

2000 Participated in “Prime: Reflection of Color and Form,” Tokyo Opera City Art Gallery

2004 Participated in the Asian Art Biennale Bangladesh

2006 Participated in “Modern Paradise,” National Museum of Modern Art, Tokyo

“Mirror”

Yuumi Domoto

I made these paintings for the project called “The mirror / Hold the mirror up to nature” last November in Tokyo.

Closing commercial building was opened to artists to install their works until it’s demolishing.

I installed my paintings in rather small, painted in black room with only a tiny midjet light bulb hanged from the ceiling.

When you are walking in Tokyo at night, it is so bright with all the street lights that you hardly notice there is a dark sky, many stars, and even the immense darkness of the universe behind all of that.

When you enter this darkroom from the bright room, it takes long time to adjust the exposure to be able to see my painting.

I hope for the people to have a seat and to think about the overconsumption of the electricity in the aftermath of the nuclear disaster in Fukushima.

I did these series of painting under no artificial light in my studio, only by natural light.

The looks of these paintings change by the transition of the time.

This painting does not need to light up.

“Mirror”

堂本右美

Mirror展とは,建て壊しが決まった商業用ビルをアーティストたちに開放してインスタレーションするものである。

私は小さい部屋を真っ黒に塗り,裸電球一個のかすかな光の中で作品を見せた。

こうこうとライトで照らされている東京の夜を歩いていると,天空に夜空がある事,星がある事,そしてそのもっと向こうにある漆黒の宇宙の存在に気付く人などいない。

照明に照らされた明るい部屋からこの黒い部屋に入ると、目が慣れて作品が見えるまでしばらく時間がかかる。

このたび震災が齎した福島の大惨事から、電力の過大消費について,椅子に腰掛けてじっくりと考えてもらいたい。

私はこのシリーズの作品をアトリエで照明なしで描いた。

時間の移り変わりの中で作品の見え方も変わっていく。

この作品は照明のいらない作品である。

AND WE ARE

“and we are”

Yuumi Domoto

My commission was to create an artwork for a hallway 22 meters in length. So, I came up with the idea to do a long horizontal painting, like a scroll painting, as the best use of a place which is very narrow. Since there is no space to stand back and take an all-encompassing view of the painting from a distance, the viewer would be traveling in the pictorial space by walking from one end of the hallway to the other. Stopping at any place along the way will unfurl a different view.

Creation for me is not simply to materialize a concept I have in mind. Rather, the final image grows and ripens fluidly through a dialog between myself, the materials ( paint ) and the layers of forms ( images ) made during the process of painting. For instance, the ultra-marine blue forms were built up carefully to make the landscape in this painting through a technique called nijimi ( stain ). While I have some control over the final product, I do not know exactly how the stain will shape and color itself until it dries. By creating forms this way and then combining or layering them with other forms, the image slowly evolves and I can see the direction I’d like to take in the steps that follow. The story of this image naturally grows, and that is the process of my work.

A mountain climber once said that he is not inspired just by being at the top of the mountain, but rather when he is confronted by the yet untraversed rock wall and challenged to design his passage to the top. All five senses are used to grasp the changing conditions, such as the surface of the rocks, temperature, weather, wind, etc…and this combined with prior research will then give him the calm judgement to safely decide his further steps. This process is the drive of mountain climbing

The theme of this work is an adventure to an unknown world.

In life there are places that can be seen ( and understood ) only by going there. With knowledge from sharpened senses and the passion to continue moving forward, one can arrive at a beautiful view which has never been seen before.

“and we are”

堂本右美

「22メートルの廊下の壁面に飾る作品を」というのが今回の依頼でした。

作品を一望できない細長い空間を活かして、絵巻物のような水平に長く続く作品を思いつきました。観る人は廊下を歩きながら絵画の空間を端から端まで旅することになります。立ち止まってみれば、其処彼処でちがう景色が広がります。

私にとって創造とは、頭の中で完成されたイメージを再現することではありません。作品との対話のなかで流動的に育っていくプロセスが、イメージを完成させるものだと考えます。たとえばこの作品の風景となっているウルトラマリンの形象は絵の具の自然な滲みを駆使して描かれていますが、最終的にどのような滲みができるかは、乾いてみないと私にもわかりません。そうやって出来上がってくる一つ一つの形が織りなって、やがて物語が生まれてくる、それが私の制作のプロセスです。

ある登山家はこう言っています。自分は登頂することに感動するのではなく、人跡未踏の岩壁と向き合い、そこに自分が初めて登頂への道筋をつけることに高揚するのだと。さらに天候、気温、そして風の動きなどによって絶えず変動する状況をからだの五感すべてを使って察知し、知識と冷静な判断力と駆使して次なるステップを決断していく——そのプロセスこそが山登りの醍醐味だと。

この作品のテーマは「未知の世界への冒険」です。人生にはそこに辿り着いてはじめて見える風景があります。からだのすべての感性を研ぎすまし、知識と情熱を持って突き進む、そして辿り着いた先には、今まで観たこともないような美しい景色が広がっているのです。

Semi-Tragic Landscape of the Soul

Mayumi Abe

Move closer to the swirling elliptical forms in the center of the indigo-blue pictorial space. As you look more carefully, you will suddenly have an expanded vision of the background, which suddenly appears endless and vast. The delicate forms in front of your eyes, created by thick, powerful brushstrokes, begin to glitter with a white, faintly yellowish, light. You may become slightly dizzy, moving away to take in the expansiveness of the painting and then coming back up close, searching for an appropriate focus. Through this process, the labyrinth created by Yuumi Domoto on the canvas, gentle and harsh at the same time, comes into view. You will be drawn into the agitated pictorial space, opening up in intervals between varied scenes that do not overlap.

Domoto produced the series of eight paintings entitled Ikiru (Living) in Tokyo in the spring and early summer of 2011. The artist made these paintings after the great earthquake while thinking about what it means to live in the present and to continue living. They can be thought of as “living paintings” created in order to live more fully. By using this title, the artist intended to make a statement about how to live while asking questions about what life is and why one is living rather than simply accepting the given conditions of one’s life. The Ikiru series speaks with the artist’s voice, integrating the experience of living as something very individual and personal without necessarily understanding it completely. The life force depicted in these paintings, which has both rebellious and sensual aspects, is a fluctuating landscape of the soul that cannot be immediately perceived as a recognizable form. It is expressed as assemblages of brushstrokes that look like afterimages of organisms or life forms or humorous blue or black forms with precise outlines.

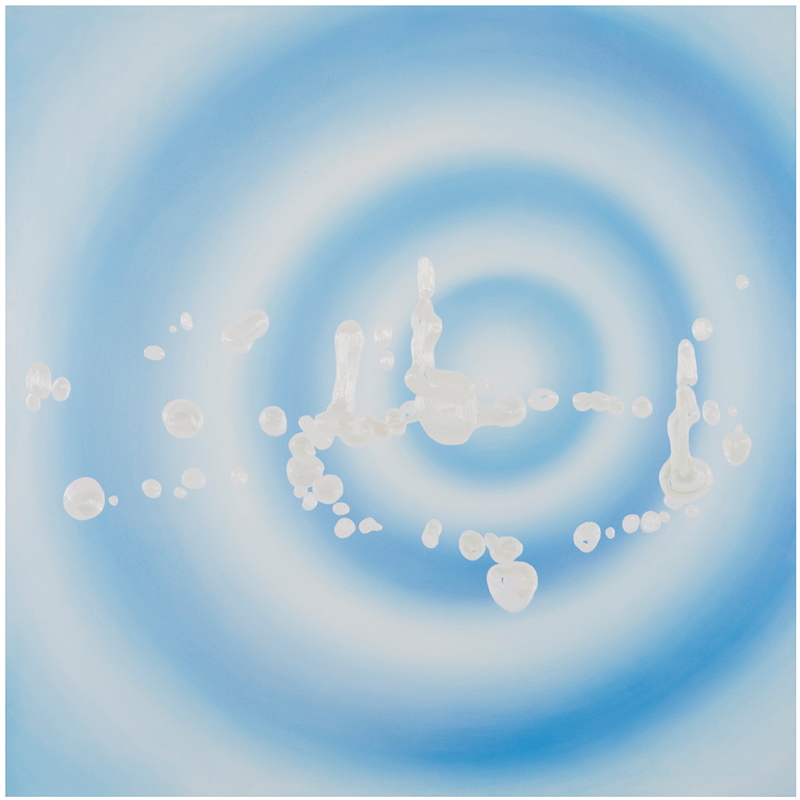

In the foreground of one painting, we see biomorphic, curving forms that resemble human arms, perhaps representing the artist’s own arms, stretching out to hold something invisible that radiates from the monochrome oval forms in the center. The pictorial elements formed by the strong, definite strokes of the brush meander as they proliferate and expand, suggesting the drooping heads of young people living in today’s Japan (Ikiru 3, Ikiru 4). In another painting, things that are being lost are transformed into spots of white that drift across a water surface constructed of multiple, overlapping areas of blue, gathering and seeming to huddle together. These forms absorb an unearthly light as they float and stay alive. The artist describes the Ikiru paintings as “strict and severe,” but Ikiru 6 – Inside myself stands out among them as a very tranquil landscape that offers psychological relief.

In this exhibition, Domoto also presents eight paintings that were created after the Ikiru series. She says that she put details of the life she lived, saw, and felt into these pictures. She has continued to experiment with methods of miraculous creation. For example, she demonstrates her ability with a marvelous synthesis of purple, yellow, black, and viridian entitled There is no lion bigger than a mountain. Everyday reality has changed since March 11, the date of the earthquake and the current situation has been described as “semi-tragic.” Since then, everyday life has changed color and not just metaphorically. Gray shadows tinged with anxiety cover some of the large Ikiru paintings and have crept into these later paintings as well. Even so, we are permitted to have an ecstatic experience of light and color. These simple celebrations provide moments of joy for both eye and spirit. Viewers who see the crimson and ultramarine blue of Let tomorrow be a fine day or the brilliant colors applied over a white background in Angel’s ladder will gain a renewed understanding of what is possible with painting.

Remember Me is a self-portrait in which the figure is blasted by a wind and hardly retains the form of a human being. In this painting, the artist treats her own life with irony, light but ominous, and the harshness that characterizes urban life. It occupies an indefinite place between life and painting. The space in Domoto’s paintings is very airy and open. The wind of the world seems to blow into it from windows on all sides. It seems very open to the air and has the clarity of the sky over the sea, unspoiled by even a speck of dust. The artist handles her brush in a dynamic way that she describes as “sweeping,” as if she were sweeping off the pictorial surface, and it seems as if one day a sudden had breeze carried the artist or her soul to a faraway town or to a studio with white walls in a different place. Domoto’s paintings seem to embrace even the wind that threatens to blow her over and the unsettled conditions of the metropolis that is her world, freely and gently expanding in a soft but severe light.

魂の「半=悲劇的」ランドスケープ

阿部真弓

インディゴブルー色の画面の中奥に渦巻く楕円へと接近する。と、眼を凝らして観ようとした背景のヴィジョンが、突如、漠とする。眼前には、幅太の力強いストロークの残した微細な筆跡が、黄味がかった白色の光を孕んで、煌めいている。かすかに目眩し、ふたたび遠のいて、タブローの拡がりをはかり、また近づいて、接視してと、ふさわしい焦点を探るうちに、堂本右美が平面の上につくりあげてきた、やわらかくきびしい迷宮がたちあらわれている。けっして重なり合わないはずの複数の景の間に開かれた、微動する絵画空間のなかに誘いこまれてゆく。

堂本右美は、8点の縦長の油彩からなる連作《生きる。》を、2011年春から初夏にかけて東京で制作した。震災後に、画家が、いま生きる、これから生きてゆくとは何かを突きつめながら描いたというペインティングは、生きている絵画であり、生きるための絵画である。というのは、この《生きる。》とは、生のすべての要素を、それが何であるのか、何故なのかを、ひとつひとつ問いながら生きる、ということであり、与件のなかで生きてゆくのではけっしてない、というステートメントであるのだろう。この《生きる。》は、たとえその何かが何であるのか不明なままであろうと、「生」を総合するのは一人の私的存在である、という画家自身の声にほかならない。どこか反抗的でかつ官能的なその生命力は、観者がすぐさまには明瞭な形姿として認識しえない、生命体や事物の残像めいた筆触の集合のうちにうつされて、黒色や藍色のユーモラスな描線のうちにうつされて、これら魂の風景を震わせている。

そうして、モノクロームの楕円形から放射される不可視な何かを抱きかかえようとして差し出された、画面前景に描かれた人体の腕をおもわせる生物的な曲線もまた、画家の分身的イメージでありうる。この太く安定した筆触によって造形された絵画的要素は、さらにうねりながら増殖し、延長し、現在の日本に生きる若者たちのうなだれた頭部像をもかたちづくっている(《生きる。3》、《生きる。4》)。一方で、いままさに失われゆくものたちは、白い色片となって、無数の青色の重なる水面に流れ着き、身を寄せ合うように、集っている。もはや地上のものではない光を吸いこんで、浮かんで、生きているのだ。画家自身が「とても厳しい絵だ」という《生きる。》の連作のなかでも、もっとも救済的で静穏なランドスケープが《私のなかに》である。

本展覧会には、《生きる。》に続いて制作された8点の油彩作品が展示されている。堂本右美は、生きて、見て、感じた「生」の細部を絵画平面にうつすという営みが、いかに奇跡的な創造でありうるかということを実験し続けてきたのであり、たとえば《山より大きな獅子はいない》と題された、パープル、イエロー、ブラック、ビリジアンの非凡な総合をもってそのことを証する。あるいは、かつての日常と分断された、3月11日以降の「半=悲劇的」な日常は、比喩ではなしに、色調を変えた。その不安を帯びた灰色の影は、《生きる。》の大画面を覆いつくしたのみならず、これらのタブローにも忍び寄っているにはちがいない。だが、にもかかわらず、光彩の至福というものがなおもわたくしたちに許されていること。そのシンプルな祝祭によって、ともに眼と精神とが喜ぶ瞬間があるということ。観者は、《あした天気になあれ》における紅色とウルトラマリン・ブルーの遭遇を前に、白のカンヴァスに掛けられた《天使たちの梯子》を前に、絵画のみがなしうることを、あらためてたしかめることができるだろう。

激しい向かい風に遭い、およそ人的形象としての姿を留めていない自画像《Remember Me》において、画家は、自身の「生」を、空恐ろしくも軽妙なアイロニー、都会的な毒とともに彩ることも忘れていない。〈生きる。〉と〈描く。〉との間に開かれた、どこでもない場所。堂本右美の絵画のある空間は、とても風通しが良い。ここには「世界」の風が、長いこと四方の窓から吹きこんできた。海辺の空は晴れわたり、塵ひとつ舞っていない。それは風通しがあまりにも良いからであり、かつて画家が「スウィープ (Sweep)」と名づけた、あたかも画面を掃くかのような絵筆のダイナミックな運びさながらに、ある日の突風が、画家自身あるいはその魂を、どこか別の遠い都市へと、どこか別の白い壁のあるアトリエへと運んでしまうこともありえたのではなかったか。吹き倒されかねない風の猛威、そしてこの「世界」という名のメトロポリスの不穏さをすら、抱きかかえようと、堂本右美の絵画は、やわらかくきびしい光を、かくも自由に、かくもゆるやかに伸ばしつづける。

Yuumi Domoto’s Exhibition of New Work

Yayoi Kojima, curator and writer

I visited Yuumi Domoto’s studio in the early afternoon on a hot day in August. Domoto was excited because this was her first solo show in four years. She said that she was feeling impatient because she had so many things she wanted to express, so many experiments she wanted to try. She told me, “I want to express everything I am thinking, even if the result is untidy.” How would it feel to want to do so much?

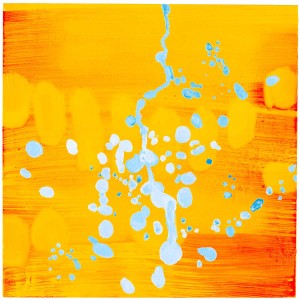

The theme of her new work is “solitude, love, and lies.” We no longer see the thick black lines that stand out clearly and boldly against an abstract background, some of the most prominent elements in her previous paintings. Blue lines are combined with expansive areas of color – red, yellow, and orange – that project a sense of dazzling light. Forms that seem splashed onto the surface have the appearance of dancing figures. Just what are they?

These forms are created by dripping paint on paper and moving the paper about by hand. The artist says she is fascinated by “the beauty of lines that arise from necessity” and has been making drawings of this type for a long time. To some extent, she has developed an ability to control the strength and weakness of the lines, but she leaves the forms that come about naturally just as they are. “I paint with the weight of the medium. I effectively employ both my own will and random effects.” The result is a self-portrait of the artist and appears to be take human form.

The figures created in this way on paper pass easily and quickly into the mind like images that suddenly stop moving due to malfunctioning of a television picture tube. We see a figure falling head down, a figure trying to avoid being blown away by a wind created by the momentum of the brush, and a group of figures sharing suspicious gossip. It is as if trees swaying in the wind were taking on human form.

The artist digests the figures resulting from this process in her own mind and paints them out once again in areas of color on canvas. In placing these figure-like images against colored backgrounds, Domoto intentionally creates a situation where no point comes into focus. In previous paintings featuring images with thick, black lines, she takes pleasure in the contrast between the strong lines and the background. In her new works, however, she departs from this method, which she finds “too fixed and intentional,” and experiments with compositions in which the image and background have a more flexible relationship, coming together as they move in and out of each other.

In a group of smaller works, she has painted views from ordinary, everyday life – a kitchen sink, a garden, city streets at night – as background. These are the kinds of scenes that we do not always perceive clearly. We often look at them absent-mindedly and even, at times, see them indistinctly through tears. Under such conditions, we may have a sense of these images melting in the eye. Such an impression may be particularly strong when one feels downhearted, distressed, or sad, perhaps at times when loneliness creeps into our lives. Domoto says, “Everyone is lonely at times but forgets when they are happy. It seems that I fall into the trap of loneliness when I feel unhappy.” She undoubtedly has a real understanding of such experiences at present due to accumulated experience. Realizing that “I want to paint the fact that, after all, life is wonderful,” she began making larger works. The light in these paintings is sometimes warm, sometimes harsh. Human figures and stories interact with backgrounds overflowing with various kinds of light.

On the way home after talking to Domoto, I suddenly thought of the words, “Warming Eggs under Black Clouds,” the title of a collection of essays by the poet Koike Masayo (published by Iwanami Shoten). In this book, Koike refers to a poem called “Ballad of Dark Clouds” by Gunter Grass. The poet observed a hen sitting on her eggs and never moving as dark clouds approach and pass by and depicted this scene in his poem. Koike concludes,

Just before the storm comes. Everyday life appears uncannily grotesque to our eyes, brimming with expectations of a thunderstorm that could strike in just a few minutes….I feel anxious as I read this poem, but this anxiety is an anxiety that I know well, one that belongs to me. As we warm the ominous eggs in our minds, we are the hens beneath the dark clouds.

As long as we are alive, we will be rained on. In everyday life, we are pressed for time, tell lies and try to conceal them, and often feel regret. Many people believe that this is the nature of reality. That is why, however, people have the capacity to love and to believe in love. Yuumi Domoto confronts dark clouds directly while continuing to warm her unique eggs, energetically representing this world in paint. Our hearts and minds respond to, and resonate with, her paintings.

堂本右美の新作展に寄せて

児島やよい(キュレーター/ライター)

8月の熱い昼下がり、堂本右美のアトリエを訪ねた。4年ぶりとなる新作展に向けて、堂本は気迫漲っていた。表現したいこと、新たに試みたいことがあり過ぎて「欲張っている」と言う。「まとまらなくてもいいから思っていることを全部出したい」と。そこまで表現したい思いとは何なのだろう。

「孤独と愛、そして嘘」が新作のテーマだ。今までの彼女の絵でとりわけ印象深かった、抽象的な背景にくっきりと、そしてどっしりと描かれる黒く太い線は姿を消している。赤、黄、オレンジの、まぶしい光のあふれる大きな色面に、水色の線が重なっている。しずくが飛び散るような、踊っている人の輪郭のような、いったい何の形…?

それは、紙に絵の具を垂らし、その紙を手で持って動かして描いたドローイングの線から生まれたものだった。「必然で起きる線の美しさ」に魅せられ、ずっとこのドローイングを続けている。ある程度、強弱をコントロールできるようになったが、自然にできる形を残している。「絵の具の重みで描くわけです。自分の意志と偶然性と、両方をうまく存在させる」。それはとりもなおさず、彼女の自画像であり、人間の姿にも見える。

紙の作品は、そうした手法で描かれた人の姿が、テレビで画像が乱れた一瞬、映像が静止して見えた時のように、予期せず、しかし心にスッと入ってくる。逆さまに落ちていく人。刷毛の勢いそのままに、ビュッと吹きすさぶ風に飛ばされそうになりながらじっと耐えている人。不吉なうわさ話をしている人たち。闇の中にざわめく樹さえも、人間の姿を写しているようだ。

こうして生まれた人間の姿を、自身の仲で消化した表現として、カンヴァスの色面の上に、もう一度描き込む。背景にも人物とおぼしき像にも、どちらにも焦点が合わない状況を、堂本は意図している。太い黒の線の図像を描いていたときには、背景との強いコントラストを楽しんでいた。しかし、その「決まりすぎて、意図的になりすぎる」手法から出て、背景と像がお互いに出たり入ったり、混じり合ったり、フレキシブルな関係性を示すような構成を試みている。そして、強くフラットな線から奥行きのある線へと変化してきたのである。

小さめの作品では、彼女が日常目にする光景――台所のシンクであったり、庭であったり、夜の街であったり――が背景として描かれる。そういえば、私たちはこうした光景をいつもはっきりと認識しているわけではなく、ボーッと眺めていたり、時には涙でにじんでいたりすると、眼の中で溶けていくような感覚として味わっている。それは特に、やるせない、せつない、悲しい、といった気持ちの時に強くなる気がする。孤独が忍び寄っている時、とも言えるだろうか。いや、堂本は言う。「人はみんな孤独をかかえているけれど、幸せな時には忘れている。自分が不幸だと思った時に、孤独の落とし穴に入り込むのだと思う」。彼女自ら、さまざまな経験をした今だからこそ、実感として身体のうちにあるのだろう。「それでも(After all)、人生は素晴らしい、ということを描きたい」と、取り組んだのが大きな作品だ。あたたかい光、きつい光、さまざまな光が満ちあふれる背景に重ね合わせる、人間の姿であり、物語である。

「黒雲の下で卵をあたためる」。詩人、小池昌代のエッセイ集のタイトル(岩波書店刊)である。堂本と話をした帰り道に、この言葉が浮かんだ。エッセイにはギュンター・グラスの詩「黒い雲のバラード」が引かれている。黒い雲が近づき、通り過ぎる中、じっと動かずに卵をあたためているめんどりを見ている詩人。そんな光景を描いた詩だ。小池はこう結ぶ。

「嵐が来る直前。日常は数分後に続く、雷雨の予感をいっぱいにためて、不気味にグロテスクに眼前にある。(中略)この詩を読むと不安になるが、その不安はわたしの良く知る、わたしのものでもある不安だ。不穏の卵をこころのなかであたためている、わたしもまた、黒雲の下のめんどりであった」。

生きていれば降り掛かる風雨。時間に追われ、嘘を隠して、悔いばかり残る日常。それが現実だと、多くの人が思っているだろう。だからこそ、人は愛し、愛を信じる力を持つ。堂本右美は、孤独の卵をあたためながら、黒雲をしっかりと見据えて、この世界を描いてやろうともがいている。そんな彼女の作品に、私の心はざわめき、共振していくのだ。